在新时代思想政治教育实践中,重庆邮电大学紧密结合校史校情,深挖蕴含的红色通信文化,创作出传承革命文化和学校精神的话剧《红色长波》,通过“历史记忆—学科特色—艺术表达—价值传递”的四维融合系统解决了新时代高校思想政治教育中存在的载体创新不足、价值内化不畅、学科特色不显等现实问题,构建起“创排演研”与“三全育人”深度融合的立体化育人新范式。

深挖校史底蕴 厚植思政价值根基

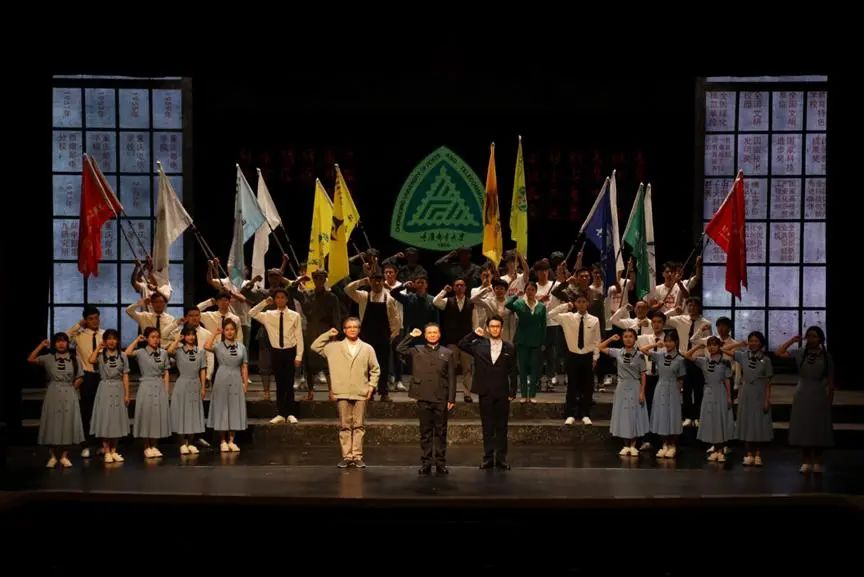

原创话剧《红色长波》由学校和重庆市话剧团联合制作。以我校首任党委书记、院长、老红军郭长波同志为人物原型,展现了以郭长波同志为代表的一批批师生、校友始终牢记振兴民族邮电通信事业使命,坚定红色信仰,铭记育人职责,艰苦创业,推动学校从无到有、从小变大、从弱变强的历程,蕴含着敢为人先、百折不挠、团结奋斗、乐于奉献的重邮精神。

学校组织专业编剧团队来校进行现场创作采风。编剧团队根据采风情况进行剧本创作,学校成立由业内专家、兄弟高校专家、学校专家组成专家顾问团对创作进行指导、审察,先后召开5次专题会审议《红色长波》剧本大纲,经历6次磋商修订,形成剧本终稿。

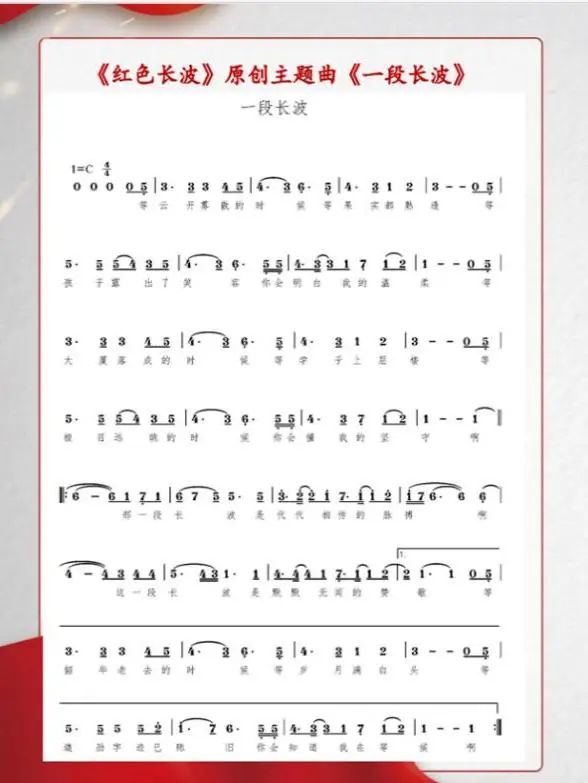

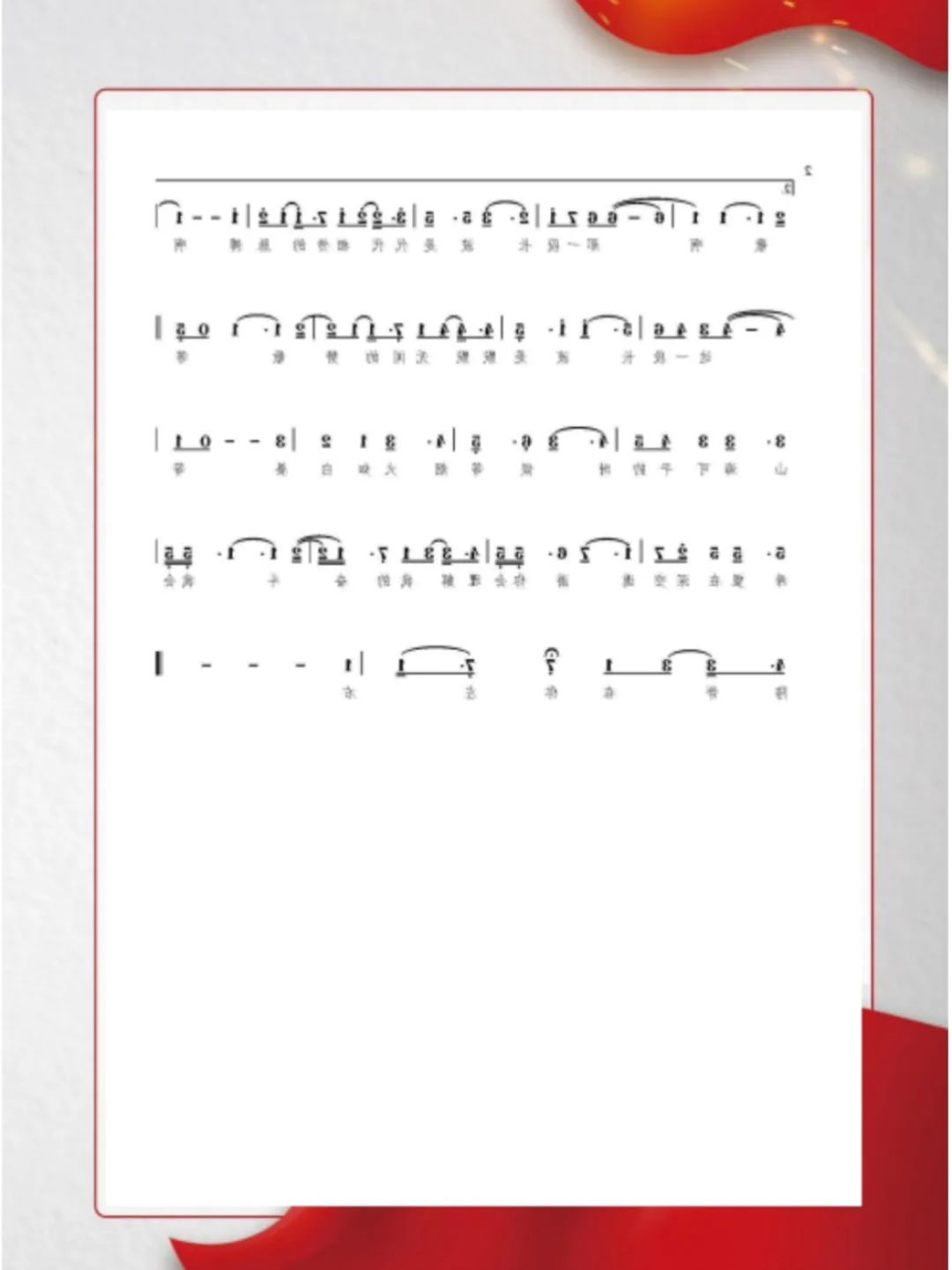

自2018年启动创作以来,《红色长波》话剧累计形成采风文字15万多字,经过5次剧本大纲修改、6次剧本修改形成了演出剧本2 万多字,创作了1首主题音乐《一段长波》,拍摄了1部主题宣传片。通过深度挖掘校史,丰富教育内容,避免了传统思政教育的枯燥抽象,让学生在鲜活的故事中产生共鸣、深入思考。

创新教育载体 深化思政育人内涵

学校利用话剧这一师生喜闻乐见艺术载体,将爱国主义教育、革命传统教育和校史校情教育有机融合,让学校师生自己演自己的故事,加强互动和情感交流,帮助师生更加深入了解学校校史校情,通过创作这部“有筋骨、有道德、有温度”的作品,进一步提高了弘扬社会主义核心价值观的针对性、艺术性、实效性。

舞台成为了传承“志不求易,事不避难”精神的生动课堂,角色成为了解码“科技报国”价值观念的桥梁,不仅培育了“知校史而明初心”的赤子情怀,更锻造了“强国有我”的使命担当。以《红色长波》为载体构建了具象化的价值符号,使抽象的思想政治教育具象化为可感知、可参与的戏剧情境,有效增强思政教育的感染力和实效性。

贯通课程实践 提升文化育人效能

学校积极贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,以校园戏剧文化建设为突破,培养师生更加健全和完整的戏剧艺术修为和美学素养。

一是深化了学校美育教育课程体系建设。开设《戏剧赏析》《表演艺术指导》等美育教育课程作为通识教育选修课,纳入学校人才培养方案。二是丰富了学校美育实践教育活动。成立面向学校师生的戏剧工作坊,将校内学生参演情况纳入思政课程实践学分、志愿服务时长认定、综合素质测评等,完善学生美育实践教育机制,进一步提升师生艺术修为和艺术素养。

建立保障体系 培育协同育人生态

学校立足新时代思想政治教育创新要求,坚持将红色文化资源转化为育人优势,系统推进《红色长波》话剧育人工程的体系化建设,聚焦组织协同、机制创新、人才支撑三位一体保障体系。

一是在组织保障上,成立《红色长波》复排复演专项工作组。由分管校领导担任组长,宣传部、团委/艺术教育中心、传媒艺术学院、人事处、教务处、资产处、基建后勤处、学生处、研究生院等单位主要负责人担任成员。二是在机制保障上,着力打造思政“金课”和文化“精品”。制定详细工作方案,建立话剧复排复演长效机制,以每年定期排演为载体,培育师生爱国主义精神,传承和弘扬革命文化,促进艺术教育和校园文化高质量建设。三是在人才保障上,将具有艺术类相关专业背景的专任教师、辅导员纳入学校近年的公开招聘计划。

《红色长波》不仅是一部校史剧,更是一个动态生长的育人生态系统。它通过文化浸润唤醒历史记忆,以科技创新接续红色血脉,用实践平台锻造报国本领,实现了知识传授、价值塑造、能力培养的深度融合,真正实现了以文化人、以文育人的目标。这种育人模式,正是新时代高校落实立德树人根本任务的生动实践,为培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的信息通信人才,提供了兼具理论深度与实践温度的重邮方案。

来源:重庆邮电大学